Что будет если антидепрессант примет здоровый человек

Московский нарколог, психиатр, психотерапевт Дмитрий Фролов рассказал «Медицинской России», как определить депрессию, почему она возникает, можно ли ее вылечить и боятся ли люди обращаться к специалистам.

Дмитрий Фролов

Факторы

По мнению специалиста, разобраться в причинах роста депрессии не так-то просто – слишком много факторов, которые располагают к возникновению психического расстройства. Например, не самую последнюю роль играют генетические факторы, влияет на состояние человека и определенный детский опыт, личностные особенности, социальные факторы, экономическое неравенство, бедность, социальная незащищенность.

За рубежом недавно провели исследование, согласно которому удалось выяснить, что уровень тревожных расстройств в США растет, а в Европе снижается. Это связывают предположительно с тем, что в Европе люди чувствуют себя более социально защищенными, чем в Америке. Кроме того, меняются и критерии диагностики. Например, сейчас замечаются легкие формы депрессии, а ранее на них просто не обращали внимание.

«Также это может быть связано с тем, что люди начали чаще обращаться к психиатрам. Раньше они могли не воспринимать это как проблему и не идти к специалисту, соответственно и не было роста распространенности депрессии», – говорит Флоров.

Симптомы

Нельзя сказать, что какой-то определенный фактор точно может сыграть решающую роль в возникновении данного психического расстройства. Все довольно индивидуально. Какие-то депрессии могут быть более обусловлены генетически, какие-то внешними факторами.

«Депрессия может быть проявлением разных расстройств. Есть большое депрессивное расстройство, когда эпизоды депрессии периодически повторяются, есть биполярные расстройства, когда существуют фазы депрессивные и фазы маниакальные, с приподнятым настроением.

Также депрессия может встречаться при соматических заболеваниях: когда есть какое-то заболевание организма, депрессия проявляется как вторичное расстройство».

В психиатрии диагноз «депрессия» ставится пациенту в том случае, если у него наблюдается сниженное настроение в течение как минимум двух недель, он утратил интерес к занятиям, которые раньше вызывали интерес, появилось чувство тоски, недовольства жизнью, есть заторможенность психическая и двигательная. В зависимости от количества этих симптомов и их выраженности, ставится диагноз и его степень тяжести.

Идти к психиатру – позор?

Не секрет, что еще лет 10-15 назад люди не шли к психиатру просто напросто из-за того, что боятся осуждения окружающих. По мнению Фролова, такая тенденция сохраняется до сих пор, и, возможно, так, к сожалению, будет всегда.

«Психическое расстройство, на мой взгляд, нельзя назвать точно таким же, как соматическое заболевание. Это же метафора, что мы называем психическое расстройство болезнью. В любом случае психика – это не материальный объект, и психиатрия не занимается именно болезнью мозга, как таковой. При депрессии мы не делаем МРТ, не определяем, какие участки мозга поражены и не лечим это. Мы ориентируемся на симптомы психические, которые все-таки нематериальны.

Поэтому люди всегда будут относиться к этому с подозрением. Они все равно будут считать, что это что-то странное, пугающее, непонятное. И что это не то же самое, что пойти к терапевту полечить гастрит. Люди не будут это так воспринимать, потому что это касается их душевных переживаний. Поэтому, наверное, эта тенденция всегда будет сохраняться. В последнее время, конечно, население больше узнает о психиатрии, и, надо сказать, она стала гуманнее: используются более безопасные, эффективные методы лечения, поэтому люди чаще обращаются, понимая, что в этом нет ничего страшного и позорного».

Кто чаще страдает депрессией?

По словам Фролова, чаще к специалистам обращаются все-таки женщины, а не мужчины. Связано это с тем, что мужчины не любят говорить о своих проблемах и стараются их скрывать, в то время как женщины, наоборот, готовы ими поделиться, чтобы освободиться от эмоциональной напряженности. Кроме того, у женщин гораздо больше социальных проблем. Их часто дискриминируют, на них лежит двойная нагрузка – необходимо делать карьеру и одновременно заниматься семьей. Отсюда и стресс, а в последующем депрессия.

Кроме того, считается, что риск развития психического расстройства у жителей сельских местностей меньше, чем у жителей городов. Но в деревнях наблюдается более низкий процент людей, обратившихся за помощью к специалисту, и более высокий уровень алкогольных отравлений и суицидов. Понять, действительно ли там меньше депрессии или люди просто реже обращаются к специалистам из-за стыдливости, довольно сложно. Возможно, в связи с недоверчивым отношениям к психиатрам, местные жители пытаются сгладить свои эмоциональные проблемы, злоупотребляя алкоголем.

В то же время жизнь в городах больше располагает к возникновению депрессии, так как есть конкуренция, постоянная гонка за успехом, что тоже отнимает много сил и может привести впоследствии к психическому расстройству. Кроме того, у горожан все-таки больше возможностей обратиться к врачу и лечиться, чем у жителей деревень. «Если депрессия там и встречается, люди все равно не обращаются к психотерапевтам».

Риск появления расстройства есть и у тех, и у других, и это не всегда связано с социально-экономическим кризисом, местом проживания и половой принадлежностью. Кто-то может не страдать депрессией, если у него генетически нет расположенности или детство протекло более благоприятно. «Есть личностные качества, убеждения, система ценностей, которые могут поддерживать людей и они могут не впасть в депрессию», – объясняет психиатр.

Влияние на соматику и лечение

Говорить о том, что психическое расстройство обычно напрямую вредит физическому здоровью нельзя. Ухудшение самочувствия – нарушение сна, снижение аппетита – может привести к тому, что человек, например, будет игнорировать соматическое заболевание из-за того, что у него депрессия, или он может начать чаще злоупотреблять алкоголем и больше курить. Это в итоге приведет к ухудшению здоровья, повлияет на состояние скорее косвенно. Хотя есть данные, что депрессия повышает вероятность заболеть ишемической болезнью сердца и диабетом.

Как объясняет Фролов, во время депрессии у человека нарушается баланс серотонина, дофамина, норадреналина, появляются изменения и в структуре головного мозга.

«Это имеет значение в исследованиях, но для реальной практической работы врача это значение не всегда имеет, потому что мы ориентируемся на симптомы, назначаем лекарства и видим, как симптомы уходят. То, что происходит в мозге при депрессии, достоверно неизвестно. Это гипотезы и их не всегда просто использовать на практике. Хотя, конечно, ориентироваться на воздействие на рецепторы тоже важно, но не стоит это переоценивать. Большее значение на мой взгляд имеют не биологические объяснения, а психологические. У человека при депрессии есть мысли от собственной никчемности, о том, что будущее бесперспективно, что жизнь бессмысленна и что окружающий мир плохой. Это более важные факторы, их легче наблюдать и мы можем повлиять на них с помощью психотерапии, а на биохимические процессы – с помощью лекарств».

В первую очередь, чтобы подобрать лечение, важно определить степень тяжести расстройства, потому что, если она легкая или умеренная, можно использовать психотерапию и обойтись без медикаментов. Но если депрессия тяжелая, то одной психотерапии будет недостаточно, нужны лекарства. При этом улучшение обычно наблюдаются уже через месяц после того, как начат прием антидепрессантов. Иногда положительная динамика заметна и на первой, второй неделе.

«Лечение тяжелой депрессии всегда сопровождается медикаментами. Через месяц можно оценить эффективность лекарств и продолжить прием, или если эффекта нет, прибавить дозу, поменять медикамент на другой. Есть разные рекомендации по поводу курса приема, но обычно полгода, как минимум, если это первый эпизод депрессии, если второй, то рекомендуется принимать много лет и даже пожизненно, потому что вероятность того, что эпизод повторится, очень велика. Длительный прием очень важен. Многие пациенты принимают антидепрессанты пока им не станет лучше, потом бросают и депрессия через какое-то время возвращается. Здесь очень важно ждать, пока эффект не закрепится и не будет устойчивым».

В больнице становится хуже?

Существует миф, что после того, как пациент поступает в психиатрическую лечебницу с расстройством, его состояние становится хуже. По мнению Фролова, частично это не совсем миф, потому что в медучреждениях правда могут быть не очень хорошие условия. И, к сожалению, часто бывают злоупотребления со стороны врачей. Но это касается обычно пациентов не с депрессией, а с шизофренией, потому что врачи пытаются их как можно быстрее, к сожалению, «дисциплинировать» именно за счет большой дозы лекарств.

«Люди с депрессией все-таки в больницах не так часто оказываются. Можно лечить расстройство амбулаторно. Но если же они попадают туда, в случае высокого суицидального риска, например, то вряд ли с ними может произойти что-то плохое, потому что их будут в первую очередь лечить антидепрессантами, которые вызывают не так много побочных эффектов. Да, есть другие антидепрессанты – «трициклики» – у которых могут быть более неприятные побочные эффекты. Могут использовать и антипсихотики, если состояния тяжелое. Но в любом случае эти побочные эффекты и пребывание в больнице куда меньшее зло, чем сама депрессия, особенно тяжелая, а тем более суицид».

В больнице состояние пациента действительно может ухудшиться потому, что он находится в отрыве от семьи, общества, может быть ему не очень комфортно и поэтому правда лучше стремиться к тому, чтобы лечить расстройство амбулаторно, без отрыва от повседневной жизни. Но есть и тяжелая депрессия, сопровождающаяся бредом, галлюцинациями. Это не шизофрения, просто человек начинает думать о том, что он виноват во всех проблемах людей или ему начинает что-то казаться, он слышит голоса, которые его обвиняют – такая реакция возникает на фоне депрессии. Это проходит с помощью антидепрессантов и антипсихотиков и может потребовать лечения в больнице».

Антидепрессанты вредят?

Не секрет, что вокруг антидепрессантов тоже ходит множество мифов. Например, о том, что они вызывают зависимость, человек начинает вести себя как «зомби» и перестает жить нормальной жизнью, или что антидепрессанты опасны для здоровья.

«Обычно те антидепрессанты которые назначаются в первую очередь – это селективные ингибиторы захвата серотонина – очень хорошо переносятся и серьезных побочных эффектов от них точно нет. Из побочных эффектов, которые я видел, в первые недели бывают повышенная тревожность и тошнота, но они проходят и со второй недели человек даже не замечает приема лекарств. Еще один побочный эффект – это временное снижение сексуального влечения, которое наступает не у всех и не всегда и обычно проходит во время приема, а после прекращения тем более. Больше ничего обычно из побочных эффектов нет.

Антидепрессанты не ухудшают состояние пациента, а улучшают и значительно. И эти побочные эффекты – такая мелочь по сравнению с тем, как человеку тяжело в депрессии. Медикаменты значительно улучшают их состояние. После того, как пациенты начинают принимать лекарства, они выходят из мрака, из того, что им казалось безвыходным, начинают заниматься спортом, знакомиться с людьми, менять свою жизнь к лучшему. И это очень значимо. Это то, что можно увидеть наглядно и для меня это важнее всего – видеть, что пациент меняет свою жизнь к лучшему», – заключил психотерапевт Дмитрий Фролов.

Как сообщалось ранее, врач-психиатр Дмитрий Фролов объясняет, почему большинство высказываний экспертов и представителей власти о серии нападений в школах являются некомпетентными и откровенно бредовыми. Подробнее читайте: Психиатр о резне в школах: «Винить соцсети и компьютерные игры — полная чушь»

Гид по антидепрессантам: как они работают?

Даниил Давыдов СПИД.ЦЕНТР

СПИД.ЦЕНТР нередко пишет о депрессии, и, к сожалению, для многих из наших читателей это насущная проблема. На этот раз с помощью кандидата психологических наук Марии Даниной наши авторы составили короткий гид по антидепрессантам. Их типы, принципы работы и устройство. Все основные понятия в одном тексте.

Депрессия встречается достаточно часто: по данным ВОЗ, во всем мире ею страдают более 300 миллионов человек разного возраста и пола.

Согласно определению Американской психиатрической ассоциации, это серьезное заболевание может принимать разные формы, различаться по степени тяжести у разных людей и сочетаться с другими состояниями, при которых возникают похожие на нее симптомы, например, с тревожными расстройствами.

Поскольку причины депрессии связаны с нарушениями работы головного мозга, пациентов с депрессией бесполезно призывать «взять себя в руки» — ее симптомы невозможно победить волевым усилием, как нельзя волевым усилием повлиять на работу мозга.

«Настроение — это наше субъективное переживание, то есть то, что мы можем осознать и о чем мы можем дать отчет. В основе любого психологического феномена лежат сложные и многоуровневые процессы, которые идут в нашей нервной системе. В частности — нейрохимические», — объясняет старший научный сотрудник лаборатории научных основ психотерапии, кандидат психологических наук Мария Данина.

По ее словам, согласно моноаминовой теории, вклад в депрессивную симптоматику вносят три разных нейромедиатора моноаминового ряда. Причем нейромедиаторы не «запускают» болезнь сами по себе, а влияют на определенные процессы, которые, собственно, и приводят к депрессии.

Во-первых, это дофамин, который участвует в системе мотивации. Недостаток дофамина может вести к ангедонии — то есть неспособности переживать удовольствие.

Во-вторых, это норадреналин. Он участвует в регуляции нашей повседневной активности. Его недостаток связан с психомоторной заторможенностью (когда человек начинает двигаться и говорить медленнее, чем обычно).

И, в-третьих, серотонин. Который участвует в контроле чувствительности болевой системы, подавляет болевые сигналы и отрицательные эмоции.

Недостаток серотонина приводит к усилению болевых ощущений, негативным эмоциям и тревоге. Кроме того, из-за недостатка серотонина развиваются навязчивые состояния, связанные с постоянно возвращающимися мыслями о прошлом и причинах своего нынешнего состояния, от которых сложно избавиться, — психиатры называют это руминацией.

«Помимо снижения уровня нейромедиаторов, вклад в депрессию могут вносить и другие группы биологически активных веществ — например, глюкокортикоиды, — замечает Мария Данина. — Скажем, уровень знаменитого «гормона стресса» кортизола при депрессии тоже повышается — а это в свою очередь ведет к нехватке дофамина. На уровень моноаминов могут влиять гормоны щитовидной железы и половые гормоны: эстроген и прогестерон».

Впрочем, клиническую депрессию может спровоцировать множество факторов — например, наследственная предрасположенность, низкая самооценка, сложные обстоятельства жизни, тяжелый стресс и хронические заболевания. А стало быть, мы не можем «свалить всю вину» только на нарушения в работе мозга, подчеркивает Мария Данина.

Жизнь в «серотониновой яме»

Альтернатива моноаминовой теории, которая с точки зрения многих ученых уже не может считаться основной, — биопсихосоциальная модель депрессии. В соответствии с ней, на развитие болезни влияют не только биологические, но и психологические факторы.

«Человек может столкнуться с утратой (горем) или сильной фрустрацией своих потребностей (стрессом). В результате чего меняется и его нейрохимия, — объясняет Данина. — Но это так называемый нормальный «процесс горевания». О реактивной депрессии врачи говорят только в том случае, если даже спустя месяцы человек продолжает испытывать все те же неприятные ощущения, а с течением времени его состояние только усугубляется».

У некоторых людей, впрочем, функциональные особенности их нейронов делают их более предрасположенными к депрессивным состояниям. Таким пациентам «для запуска» процесса не требуется внешних обстоятельств. А их депрессия имеет не реактивный «эндогенный» характер.

И в том и в другом случае в качестве медикаментозной помощи, кроме психотерапии, врачи назначают антидепрессанты, то есть препараты, которые способны повлиять на нейромедиаторы в мозге.

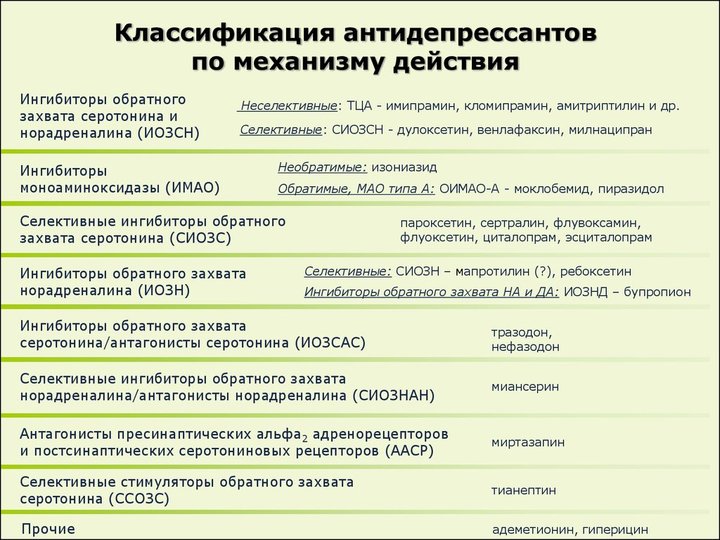

Всего их насчитывается пять классов. Каждый из которых влияет на мозг по-своему.

1. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Препараты из класса СИОЗС увеличивают уровень серотонина. Что помогает точнее регулировать настроение и постепенно преодолевать умеренную и тяжелую депрессию. Эти лекарства справляются со своей задачей, «запрещая» нейронам поглощать серотонин из синаптической щели между нейронами. Благодаря чему нейроны оказываются способны лучше обмениваться информацией.

У СИОЗС меньше побочных эффектов, чем у антидепрессантов из других классов. Например, при передозировке они не нарушают сердечную проводимость и не приводят к судорогам.

Тем не менее, побочные эффекты все-таки есть и довольно серьезные — от усиления суицидальных мыслей до сексуальной дисфункции, сонливости, сухости во рту, головокружений и головной боли.

Кроме того, все препараты, увеличивающие уровень серотонина в мозге, способны вызвать серотониновый синдром — ситуацию, когда нейромедиатора становится слишком много.

При серотониновом синдроме человек перевозбуждается, становится беспокойным, страдает от потливости и повышенного сердцебиения. Именно поэтому лечиться одновременно двумя антидепрессантами, увеличивающими уровень серотонина, опасно для жизни и здоровья.

2. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (SNRIs).

Препараты из класса SNRIs работают почти так же, как СИОЗС, но с одним отличием. Лекарства «запрещают» нейронам поглощать не только серотонин, но и норадреналин — нейромедиатор, который участвует в регуляции эмоций и мыслительных процессов.

А поскольку норадреналин работает в тесной «связке» с серотонином и дофамином, то считается, что SNRIs повышают внимание, сосредоточенность и улучшают память.

Показания и побочные эффекты у SNRIs очень похожи на СИОЗС. Преимуществ перед СИОЗС у препаратов этого класса немного, однако некоторым пациентам они подходят лучше.

3. Атипичные антидепрессанты.

В этот класс входят лекарства с разными принципами действия, которые объединяет только одно — эти препараты не похожи на СИОЗС и SNRIs.

Хотя часть препаратов этого класса также «запрещают» нейронам поглощать серотонин, как и ингибиторы обратного захвата, некоторые из них могут воздействовать на рецепторы и к другим нейромедиаторам. Что позволяет тонко «настраивать» чувствительность нейронов к тому или другому веществу.

Стоит отметить, что компоненты некоторых атипичных антидепрессантов — скажем, бупропиона — указаны в примечании к перечню психотропных веществ, подлежащих контролю на территории Российской Федерации. И хотя это средство одобрено авторитетными международными медицинскими организациями — например, американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), легально приобрести его в России нельзя.

Побочные эффекты у этого класса лекарств зависят от конкретного препарата. Например, от некоторых атипичных антидепрессантов клонит в сон — а другие, напротив, бодрят. Чтобы правильно подобрать лекарство, врач должен учитывать особенности законодательства, индивидуальные симптомы и состояние здоровья пациента.

4. Трициклические антидепрессанты (TCAs).

Считается, что все препараты этого класса увеличивают уровень норадреналина и серотонина в мозге — примерно так же, как это делают SNRIs.

Но у TCAs есть очень важное отличие — они способны воздействовать на рецепторы мозга, которые связываются с другими веществами. При передозировке это приводит к тяжелым побочным эффектам — например, к судорогам и полной блокаде сердца. И хотя TCAs достаточно эффективны, препараты из этой группы сегодня стараются использовать как можно реже.

5. Ингибиторы моноаминоксидазы (MAOIs).

Препараты этого класса «отключают» моноаминоксидазу — фермент, который расщепляет норадреналин, серотонин и дофамин в мозге. В результате нейромедиаторы не разрушаются и надолго остаются в синаптической щели.

К сожалению, у MAOIs много побочных эффектов, среди которых скачки давления, увеличение веса, отеки, нарушение сексуального поведения и суицидальные мысли. Так что лекарства этого класса сегодня применяют только при строгом врачебном контроле и в крайнем случае — если другие антидепрессанты не помогли.

Можно ли обойтись без антидепрессантов?

В медицине существует понятие баланса пользы и вреда. Именно об этом говорит старая врачебная поговорка о лекарствах, которые «одно лечат — другое калечат». Принимая решение назначить антидепрессант (или любой другой сильнодействующий препарат), врач всегда думает о том, принесет ли это пользу конкретному пациенту.

Мне не грустно, я просто болею: история жизни на антидепрессантах

Через несколько минут, а может, часов из забытья меня выводит урчание в животе. «Надо бы сходить в магазин и приготовить немного еды», — думаю я. Но у меня нет сил подняться с дивана. Нет, физически я полностью здорова, руки-ноги работают хорошо. И все же я больна. У меня «всего лишь» депрессия, и да, это самая настоящая болезнь.

Ты помнишь, как все начиналось?

Мои врачи — психотерапевты, психиатры и неврологи, к которым я попадала за много лет лечения — каждый раз спрашивали, в какой момент у меня случился первый эпизод депрессии. Но я никогда не могла ответить на этот вопрос наверняка.

В моей жизни в принципе не случалось ничего такого, что могло бы, по мнению окружающих, вызвать настоящую, или клиническую, депрессию.

Никого даже не смущал факт, что мой отец во время жизни в США 20 лет назад принимал антидепрессант. «Соберись и не ной!», — говорили мне все, даже папа.

О том, что у меня все-таки настоящая депрессия, я узнала только в 22 года от психиатра.

Я настолько дошла «до ручки», что попросила подругу поделиться контактами специалиста, которая принимала в одной из крупнейших психиатрических лечебниц в Москве — НИИ Психиатрии на улице Потешной.

И это несмотря на то, что мой врач принимала в частном порядке за наличную оплату. Я тогда, как все жители постсоветского пространства, ужасно боялась официального визита в психлечебницу — полагала, что у меня с порога отберут водительские права, трудовую книжку и поставят на лбу крестик, предупреждающий людей, что общаться со мной опасно для жизни.

На самом деле, страшно оказалось только в коридорах больницы — врач и медсестра быстро протащили меня мимо буйных шизофреников в закрытый на замок кабинет.

Там-то я и рассказала свою историю человеку, который впервые в жизни принял меня всерьез.

Про то, как в 15 лет я просыпалась в ужасе с колотящимся сердцем, а мне сделали в районной поликлинике ЭКГ и прописали витамины.

Про то, как в 18 лет, загремев в больницу с полостной операцией, я потеряла интерес ко всему и стала вздрагивать от каждой ссадины (операция прошла успешно, но я стала ипохондриком и боялась всех болезней на свете).

Врачи на мои настойчивые просьбы выписать антидепрессант выдали рецепт на зверобой: «Молодая слишком пить антидепрессанты, полечись натуральным продуктом».

И это были уже не терапевты районной поликлиники, а профильные специалисты дорогой частной клиники в центре Москвы.

После всех этих злоключений я оказалась в растерянности: то ли я на самом деле не больна, то ли мне уже никто не может помочь.

К моменту прихода к психиатру на Потешную у меня в анамнезе было уже несколько лет латентной депрессии с периодическими проблесками света, десятки панических атак (они же ПА) и постоянная жизнь в тревоге.

От отчаяния я глушила свое состояние сильными успокоительными, алкоголем и постоянной занятостью на двух работах и учебе.

Врач выслушала мою историю и успокаивающим тоном сказала: «Это тревожная депрессия с паническими атаками.

Не волнуйтесь, вы не одна такая — это распространенное заболевание, и оно хорошо лечится антидепрессантами.

Правда, судя по всему, у вас есть предрасположенность к депрессии, так что в течение жизни она будет проявляться периодически».

Без дальнейших расспросов и уговоров она черкнула на листочке название препарата, который изменил мою жизнь.

Рецепт на «волшебную таблетку»

Врач назначила мне антидепрессант (мы, больные, любим нежно называть эти препараты АД, хотя в ад как раз превращается наша жизнь без них) из группы СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Современная наука считает, что депрессия возникает от нехватки нейромедиатора серотонина, который в популярной литературе называют «гормоном счастья».

К сожалению, нельзя сдать кровь из вены и получить справку о депрессии на основании того, что у тебя понижен серотонин.

А жаль, ведь тогда можно было бы брать больничный при острой депрессии! Это же логично — как человек, который не хочет жить, должен работать?

К тому же, депрессия может возникнуть и при относительно высоком содержании нейромедиатора, если плохо работают рецепторы, воспринимающие серотонин в головном мозге.

Остается полагаться на оценку врача-психиатра, который определяет депрессию по клиническим проявлениям, и на самоанализ.

Для экспресс-оценки своего состояния можно использовать шкалу Бека.

Она предлагает определить, изменились ли в последнее время ваши ощущения от жизни: приносят ли радость привычные вещи, стало ли сложнее выполнять повседневную работу, как сильно вы устаете, испытываете ли трудности при общении с людьми и т.д.

Тест не заменит похода к врачу, но поможет понять, что вам нужен визит к специалисту, и возможно, антидепрессанты.

Мой психиатр назначила мне 20 мг пароксетина — по одной таблетке каждое утро. Она сказала следить за своим состоянием и позвонить ей на мобильный, если мои симптомы превысят «нормальные» побочные эффекты.

«Нормальные» побочки в первую неделю-две приема АД — это тошнота, легкое головокружение, постоянная сонливость. Мне повезло испытать их все. Особенно сильно мучила сонливость: когда я начала пить АД, я ездила на работу на велосипеде, по 10-15 км в одну сторону (физическая активность — еще один способ борьбы с депрессией).

В первые дни приема препарата я как-то чуть не уснула, ожидая зеленого света на перекрестке в течение 180 секунд. Но, к счастью, звонить врачу не пришлось — спустя дней 10 все побочки прошли, и случилось чудо.

Это апатия, пустота внутри, потеря интереса ко всему, что волновало раньше. Также это ощущение полной никчемности и своей неспособности делать что-либо: нормально выполнять свою работу, осваивать новые обязанности, строить отношения с партнером. Да что там, иногда встать с дивана и вынести мусор, помыть голову, набрать номер телефона — все это кажется непосильными задачами.

Моя же депрессия еще усугублялась тревогой и периодическими атаками паники.

Доходило до того, что я боялась одна выходить из дома, ездить в метро, идти в супермаркет (скопление людей, яркий свет и нагромождение товаров на полках вызывали у меня панические атаки).

Я жила с ощущением внутренней тяжести жизни (при полном внешнем благополучии) с младших классов школы. Если оценить, насколько трудно по десятибалльной шкале мне давались повседневные дела, я бы дала своей жизни 8 из 10.

Я придерживалась принципа «Прожила день до вечера — уже хорошо». Я любила поспать с утра не потому, что мне было лень вставать — мне не хотелось просыпаться и возвращаться в реальность.

Дышать стало легче, работать — веселее. Я поверила в то, что могу браться за сложные задачи, и что я не сломаюсь в процессе. Я впервые (в 22 года!) завела серьезные отношения с парнем. Не могу сказать, что моя жизнь стала совсем беззаботной, а я — оголтелым оптимистом. Но я обрела уверенность в себе, научилась смотреть в будущее без панического страха и получать удовольствие от маленьких радостей настоящего момента.

Жизнь после АДа: есть ли она

После четырех месяцев приема препарата я настолько расслабилась и обрела уверенность, что решила — я здорова, таблетки мне больше не нужны. Но я знала, что нельзя резко бросать терапию, и что антидепрессант нужно отменять постепенно.

Тем более, что именно у моего препарата довольно суровый синдром отмены — я слышала, в интернете даже есть тематические сообщества, где люди отговаривают «новеньких» пациентов от приема пароксетина именно из-за синдрома отмены.

Считается, что антидепрессанты не вызывают такой зависимости, как, например, транквилизаторы. Их суть в том, чтобы организм, который «устал» и «разучился» вырабатывать нужные нейромедиаторы в нужном количестве, восстановил свои функции.

Но этот период адаптации еще нужно пережить — как заново учиться ходить после переломов ног. В этот самый период и возникает синдром отмены.

У меня он проявлялся как состояние, которое на научном языке называется дереализацией. Окружающий мир в этом состоянии кажется каким-то смазанным, ненастоящим.

Ты все время как будто немного пьяный, и это может длиться несколько дней, а то и недель.

Также синдром отмены часто сопровождается теми же симптомами, что и период адаптации к антидепрессантам — тошнотой, слабостью и головокружением.

У меня был бонусный симптом, который сложно описать — довольно сильная взбудораженность и ощущение легких «токов», проходящих по телу.

Я читала, что у некоторых в период отмены эти «токи» очень сильные, и вообще синдром настолько ужасен, что люди больше не решаются принимать препарат, даже если в будущем он им вновь понадобится.

Думаю, мне повезло — я «слезала» с пароксетина с умеренными неудобствами. Сначала я перешла с 20 мг на 10 мг, потом на 5 мг, потом отменила препарат совсем (на это ушло 2-3 месяца). Самое сложное — пережить переход с целой таблетки на половинку, ведь это наиболее сильное снижение дозировки во всем процессе отмены препарата.

Чтобы легче перенести этот период, можно попить дополнительные препараты, например, успокоительные или ноотропы.

Они (не) всегда возвращаются

На этом мой роман с антидепрессантами не закончился. Я начинала принимать препараты еще два раза и принимаю их сейчас.

Есть два вида депрессии — эндогенная и экзогенная. При экзогенной депрессии, условно, «что-то произошло, и в организме сломался механизм выделения счастья». Такой вид депрессии бывает при болезнях и смерти близких, прочих тяжелых потерях (развод, увольнение), а также при эмоциональном выгорании.

В этом случае, скорее всего, нужно будет пропить один курс АД, и потом все будет в порядке.

У меня эндогенная депрессия. Механизм выработки счастья у меня изначально неполноценен и периодически «сбоит», иногда без видимых на то причин. На это указывает наследственность — папа ведь тоже болел депрессией. Когда я сдавала генетический тест, мне сказали — скорее всего, у меня плохо работают серотониновые рецепторы.

К сожалению, проблемы с депрессивными состояниями у меня, вероятно, будут всю жизнь.

Я очень долго колебалась, прежде чем начать пить антидепрессанты в третий раз. Для меня это было психологическим рубежом.

Помните анекдот: «Если тебе раз сказали, что ты лошадь — забей. Если два раза — оглянись и посмотри, нет ли хвоста. Если сказали третий раз, — ты лошадь».

При этом я стараюсь не дать депрессии захлестнуть себя — так можно провести в апатии и прострации годы.

Если я чувствую, что уже месяца два как меня не радуют чашка кофе, посиделки с подругами и выходные за городом — пора к доктору за рецептом. Действие антидепрессантов накопительное, поэтому первый эффект появится через две-три недели — это время можно дать себе на то, чтобы передохнуть и отлежаться. Как при любой болезни.

Однажды я вышла с работы во вторник и вернулась через три недели — я лечилась от депрессии. Руководители вошли в мое положение и отпустили без вопросов и больничного листа, за что я им очень благодарна.

Кому и как долго нужно пить антидепрессанты?

Если вы нашли у себя или у кого-то из близких признаки депрессии, стоит записаться к врачу (психиатру или психотерапевту), чтобы он подобрал необходимый антидепрессант.

Возможно, с первого раза выбранный препарат не подойдет. Это нормально, иногда люди меняют два-три лекарства, прежде чем найти свое.

Мне повезло найти свой препарат с первого раза. Но не стоит бросать терапию, если первый препарат не подошел.

Не стоит бросать терапию, если препарат не помог сразу — этого и не должно быть. Если легче стало сразу, это эффект плацебо или дополнительные свойства лекарства — бывают антидепрессанты с успокоительным эффектом, например.

В норме улучшение человек чувствует примерно через месяц.

Не стоит бросать терапию, когда через пару месяцев самочувствие стало намного лучше. В этот момент многие решают, что они уже здоровы. Это не так. Обычно для стойкого эффекта нужно пить препарат 6-12 месяцев, не считая периода отмены.

Часто люди боятся принимать антидепрессанты из-за возможности таких долгосрочных побочных эффектов, как набор веса и снижение либидо. У меня этих побочек, к счастью, не было. Но у мужчин действительно часто бывают трудности с возбуждением и оргазмом при приеме СИОЗС. Я знаю и пару женщин, у которых возникали проблемы с либидо.

У меня было наоборот — во время депрессии не было ни сил, ни желания заниматься сексом. Антидепрессант вернул либидо к нормальному уровню. А возможный набор веса я могу объяснить так: во время депрессии нет аппетита, многие сильно худеют. При приеме препаратов возвращается интерес к еде, а с ним — и потерянный вес (а иногда и несколько новых килограммов в придачу).

Что касается меня, сейчас я снова начала принимать пароксетин.

Доза небольшая — всего 5 мг, но мне пока этого достаточно, ведь я успела начать терапию до того, как болезнь вошла в острую фазу. Я пью антидепрессанты уже почти четыре недели, и мне намного лучше. Месяц назад я лежала на диване и уговаривала себя пойти в магазин, а сейчас я сижу и пишу эту статью.

Возможно, я буду пить антидепрессанты в малых дозах всю жизнь.