Эпителий (эпителиальная ткань) – одна из 4 тканей живых организмов, имеющая присущие только ей особенности строения, жизнедеятельности, развития, которые отличают ее от других совокупностей клеток и неклеточных структур (тканей). Эпителий отличается небольшими размерами, но выполняет важные функции в органах. Располагается он на границе внутренних и внешних сред. Развивается из трех зародышевых листков, что обуславливает разновидности его строения и выполняемые функции.

Строение эпителия и особенности функции базальной мембраны

Эпителий состоит из эпителиоцитов – клеток, плотно соединяющихся между собой и формирующих сплошной пласт. Они всегда располагаются на белково-полисахаридном слое (базальной мембране), под которым находится рыхлая соединительная ткань. В эпителии отсутствуют сосуды, их роль в снабжении ткани играет базальная мембрана. Именно через нее эпителий получает питание из сосудов соединительной ткани.

Базальная мембрана эпителия связывает его с нижерасположенной соединительной тканью. Состоит она из 2 слоев, отличающихся количеством гликопротеинов, белков, протеогликанов. Первый слой – светлая полоса, состоящая из ионов кальция, второй – темная полоса, включающая фибриллярные соединения.

Базальная мембрана выполняет несколько функций:

| Функции базальной мембраны | |

| Регенеративная или морфогенетическая | Обеспечение быстрого восстановления эпителия. |

| Барьерная | |

Выборочная проницаемость (только для необходимых организму веществ).

Сохранение целостности плотных слоев за счет удержания эпителиоцитов вместе.

Взаимодействие базальной мембраны и эпителиальной ткани способствует слаженной работе организма.

Характеристика эпителия, выполняемые им функции

- клетки располагаются в один или несколько слоёв, тесно смыкаются;

- имеют малое количество межклеточного вещества;

- могут слущиваться и заменяться новыми.

Эпителий отличается от других тканей организма особенностями строения, развития, жизнедеятельности.

- состоит из клеток-эпителиоцитов, обладающих высокими регенеративными способностями (быстро отмирают, затем интенсивно замещаются новыми молодыми элементами);

- покрывает наружную часть тела, выстилает внутренние органы;

- обильно снабжен нервными окончаниями;

- кровеносные сосуды отсутствуют, поэтому питание осуществляется за счет соединительной ткани через тонкую прослойку – базальную мембрану;

- клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества очень мало;

- обладает полярностью, так как у каждого эпителиоцита имеются полярные концы.

Эпителий относится к пограничным тканям, так как он располагается на поверхности органов и тела. Поэтому основная его функция – защита подлежащих тканей от проникновения вредных веществ. Помимо этого он выполняет секреторную, барьерную, рецепторную функции. Через него активно идут обменные процессы. В некоторых органах эпителиальная ткань выделяет секрет.

Нарушение целостности эпителиального слоя ведет к ослаблению его защитных функций, проникновению патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья организма.

Виды эпителия, их признаки и свойства, классификация

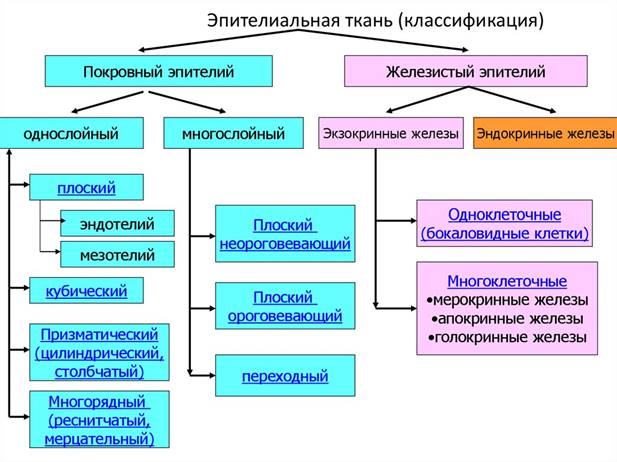

Среди эпителиальных тканей различают:

- однослойный плоский (эндотелий сосудов);

- однослойный кубический (почечные канальцы);

- однослойный цилиндрический (поверхность желудка);

- мерцательный эпителий (воздухоносные пути);

- многослойный ороговевающий (эпидермис);

- многослойный неороговевающий (слизистая рта);

- железистый эпителий (железы внешней и внутренней секреции).

Эпителиальные ткани различаются по своему строению и выполняемым функциям. Выделяют следующие виды эпителия:

- Железистый (секреторный). Эпителий, входящий в состав желез. Состоит из клеток-гландулоцитов, выбрасывающих секрет в кровь, лимфу, железистые протоки.

- Покровный (поверхностный). Выстилает внутренние органы, отделяет организм от внешней среды, выполняя обменные и барьерные функции.

- Рецепторный (сенсорный). Локализуется в органах чувств.

Морфологическая классификация эпителия основана на различиях в форме клеток и количестве слоев.

Клетки наружного слоя могут быть плоскими, кубическими, цилиндрическими. Иногда они плотно прилегают друг к другу, в некоторых случаях между ними имеются узкие ходы, по которым циркулирует тканевая жидкость.

По количеству клеточных слоев эпителий бывает однослойным и многослойным.

Однослойный

Разделяется на многорядную, у которой клеточные ядра располагаются на разном уровне от базальной мембраны. И однорядную, у всех клеток которой ядра находятся на одном уровне.

Однослойный плоский эпителий состоит из тонкого клеточного пласта, с микроскопическими ворсинками на поверхности. Клетки могут быть с одним, двумя, тремя ядрами. Из однослойного плоского эпителия состоит мезотелий плевры, брюшины.

Однослойный цилиндрический эпителий бывает трех видов:

- Мерцательный. Локализуется в органах женской репродуктивной системы. На апикальном полюсе распложены реснички, помогающие перемещаться яйцеклетке.

- Окаймленный. Обладает адсорбирующими функциями, локализуется в желчном пузыре, кишечнике.

- Железистый. Вырабатывает слизистый секрет, располагается в желудке.

Однослойный кубический образован клетками одинаковыми по высоте и ширине. Им выстланы выводящие протоки желез, канальцы нефронов.

Многорядный однослойный эпителий находится в дыхательных путях, и обеспечивают правильное функционирование всех органов дыхания. Ткань включает реснитчатые, эндокринные, вставочные, бокалообразные клетки. Совместная работа клеток помогает защищать органы дыхания от проникновения пыли, вирусов, продуцируют гормоны для местной регуляции.

Многослойный

Бывает ороговевающим и неороговевающим.

Неороговевающий находится в прямой кишке, роговице.

Слои образованы следующими клетками:

- цилиндрические. Ими образован базальный слой;

- плоские. Расположены снаружи, регулярно отмирают и отшелушиваются.

- остистые. Клетки с отростками, проникающие между апикальными концами клеток базального слоя.

Ороговевающий эпителий покрывает всю кожу снаружи.

Включает следующие слои:

- Зернистый — cостоит из плоских клеток с белком кератоглианом в цитоплазме.

- Блестящий — образован плоскими клетками, выделяющими элаидин. Под микроскопом определяется как однородная блестящая полоса, за что и получил свое название.

- Базальный — состоит из стволовых клеток и меланоцитов (пигментных).

- Роговой — образован роговыми чешуйками, содержащими кератин. Они расположены близко к поверхности, поэтому постоянно отшелушиваются в результате потере связи с расположенными ниже клетками и воздействия лизосомальных ферментов.

Выделяют в классификации переходный эпителий, который локализуется в мочевом пузыре, почках, мочевыводящем канале. Состоит он из базального, покровного, промежуточного слоев. Особенностями клеток переходного эпителия является свойство менять свою форму в зависимости от состояния стенок органа. Они могут становиться грушевидными или сплющиваться.

Существует классификация эпителия по происхождению. Согласно ей эпителиальную ткань разделяют на 6 разновидностей. Каждый из видов занимает собственное место в организме.

| Название ткани | Особенности |

| Ангиодермальная | Развивается из эндотелия (мезенхимы), находится в лимфо- и кровеносных сосудах, выстилая их. |

| Почечная | Локализуется в почечных канальцах. |

| Кожная | Развивается из эктодермы, располагается в ротовой полости, роговице, пищеводе. |

| Эпендимоглиальная | Выстилает мозговые полости, формируется из нервной трубки. |

| Целомическая | Формирует серозные оболочки, развивается из вентральной мезодермы. |

| Кишечная | Выстилает толстую и тонкую кишку, желудок. |

Эпителиальная ткань, несмотря на свои небольшие размеры, выполняет в организме важные функции. Любые нарушения ее целостности грозят серьезными последствиями.

Характеристика эпителиальных тканей с выраженными обменными свойствами

Эпителии, обладающие способностью вырабатывать секреты или инкреты, называются железистыми. Они являются основным тканевым компонентом желез. Например, эпителии кожного типа дают производные в виде потовых, сальных, слюнных (серозных, слизистых), молочных, слезных желез.

Клетки эпителия желез — гландулоциты — весьма разнообразны по размерам, форме, ультраструктуре. Они вырабатывают секреторные продукты различного химического состава. В гландулоцитах происходят следующие процессы: 1) поступление исходных для синтеза продуктов, 2) синтез секрета, 3) созревание секрета и формирование секреторных гранул, 4) накопление секрета, 5) выведение секрета. Периодические структурно-функциональные изменения секреторной клетки в процессе ее секреции называют секреторным циклом. В зависимости от способа выделения секрета различают следующие типы секреций: мерокринная секреция, при которой выход секрета из клетки происходит без повреждения плазмолеммы; апокринная секреция — выход секрета осуществляется путем отрыва выростов с секретом от апикальной поверхности клетки и голокринная секреция, когда образование секрета связано с апоптозом, разрушением клетки при явлениях пикноза ядра и жирового перерождения цитоплазмы.

Физиологическая регенерация эпителиев

Физиологическая регенерация — обновление клеток в составе эпителиальных тканей в процессе их нормального функционирования. Это динамический процесс, включающий как разрушение клеток, так и их репродукцию. Эпителиальные клетки сравнительно быстро изнашиваются, так как они испытывают значительное влияние внешних факторов в связи с тем, что большинство этих тканей занимает пограничное положение. Эпителии, как правило, обладают хорошо выраженной регенерационной способностью, выработанной в процессе эволюции, и относятся к обновляющимся тканям. В эпителиях клеточное обновление происходит за счет митотического деления камбиальных клеток.

Однако следует подчеркнуть, что каждая разновидность эпителиев характеризуется специфическими особенностями пролиферации, локализации камбиальных клеток и закономерностями дифференцировки и интеграции клеток.

Понятие «ткани внутренней среды» объединяет разнообразные по строению и функциям ткани, которые не граничат с внешней средой и полостями внутренних органов. Термин этот нельзя считать вполне удачным, так как внутреннюю среду организма образуют не только кровь, соединительные и скелетные ткани, но и различные эпителии в составе внутренних органов, мышечные ткани, а также ткани нервной системы. Поэтому целесообразно включить в данную группу только те ткани, которые по своим основным физиологическим свойствам создают внутреннюю среду для метаболических реакций, обеспечивают постоянство состава внутренней среды организма, выполнение защитных функций организма.

Читайте также: Как выровнять ткань по нитке

В первую очередь это относится к системе крови и некоторым разновидностям соединительной ткани. Все указанные ткани являются производными мезенхимы. Другие производные мезенхимы — соединительные ткани с выраженной опорно-механической функцией и гладкая мышечная ткань вместе с мышечными тканями иного происхождения будут рассмотрены в следующей главе.

Для большинства производных мезенхимы характерны следующие общие признаки: аполярность клеток, богатство межклеточным веществом, выполнение защитных и трофических функций. Кроме того, структурные элементы ткани находятся в тесном взаимодействии с кровеносными сосудами

Характеристика эпителиальных тканей с выраженными обменными свойствами

Тема 2. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

1. Классификация, свойства и функции эпителиальных тканей

Эпителиальные ткани – это совокупность тесно расположенных клеток в виде пласта на базальной мембране, на границе с внешней или внутренней средой, а также образующих большинство желез организма.

Эпителии образованы клетками и базальной мембраной, межклеточного вещества почти нет.

Характерные особенности эпителиев:

1) погранично расположение;

3) клетки разной формы образуют ряды, пласты или слои;

4) межклеточного вещества почти нет;

5) отсутствуют кровеносные, лимфатические сосуды и нервы;

6) клетки эпителия лежат на базальной мембране, через которую диффузно происходит питание и газообмен через сосуды соединительной ткани;

7) клетки могут образовывать микроворсинки и реснички;

8) высокая способность к регенерации.

Базальная мембрана (толщина около 1 мкм) содержит тон кие коллагеновые фибрилл (из белка коллагена четвертого типа).

Функции базальной мембраны:

1) барьерная (отделяет эпителий от соединительной ткани);

2) трофическая или питательная (диффузия питательных веществ и продуктов метаболизма к клеткам эпителия из подлежащей соединительной ткани и обратно);

3) организующая (прикрепление эпителиоцитов с помощью полудесмосом).

Существует несколько классификаций эпителиев, в основу которых положены различные признаки: строение, происхождение, функция.

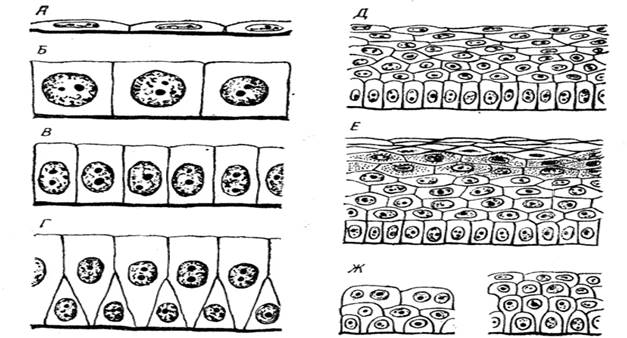

По строению различают следующие виды эпителия (рис. 3) :

Клетки покровного эпителия – эпителиоциты, клетки железистого эпителия – гландулоциты.

Покровный эпителий располагается на поверхности тела (эпидермис кожи и его производные – когти, ногти, рога, копыта, волосы, перья), а также выстилает слизистые оболочки внутренних органов (желудка, кишечника, матки, мочевого пузыря и др.) и вторичных полостей тела. Железистый эпителий образует железы внешней (пищеварительные, потовые, млечные, сальные, слюнные, слезные), внутренней (гипофиз, эпифиз, щитовидная, тимус, надпочечники) и мешанной (поджелудочная, половые) секреции.

Развитие эпителиев из тканевых зачатков легло в основу генетической классификации, созданной российским гистологом Н.Г.Хлопиным.

Генетическая классификация эпителиев (по Н. Г. Хлопину):

1) эпидермальный тип (развивается из эктодермы);

2) энтородермальный тип (развивается из энтодермы);

3) целонефродермальный тип (развивается из мезодермы);

4) эпендимоглиальный тип (развивается из нейроэктодермы);

5) ангиодермальный тип (или эндотелий сосудов, развивающийся из мезенхимы).

Физиологическая или топографическая классификация эпителия:

1) кожный тип (эпидермис кожи);

6) сосудистый (эндотелий сосудов);

7) эпителий серозных полостей (брюшины, плевры, перикарда).

Функции эпителиальной ткани:

1) Защитная, барьерная : например, покровный эпителий выполняет важную защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани организма от различных внешних воздействий окружающей среды – химических, механических, инфекционных и др. Обеспечивает подвижность внутренних органов серозных полостях. Кожный эпителий является мощным барьером для микроорганизмов и многих ядов.

2) Обменная: участвуют в обмене веществ, осуществляя в организме поглощение одних веществ и выделения продуктов обмена (экскреция).

А) Переваривание и всасывание: с помощью ферментов пищеварительных желез идет расщепление белков, жиров, углеводов пищи до мономеров, а через кишечный эпителий идет всасывание в кровь и лимфу в процессе пищеварения питательных веществ (аминокислот, глюкозы, жирных кислот), витаминов, воды и солей. Они нужны для работы клеток, обеспечения энергией и строительным материалом для организма. Почечный эпителий также участвует в процессах обратного всасывания или реабсорбции (эндоцитоз, пиноцитоз).

Б) Выделительная: через почечный эпителий канальцев нефрона и через кожные потовые железы выделяется продукты обмена, соли, вода.

3) Дыхательная : эпителий легочных альвеол участвует в газообмене между кровью и атмосферным воздухом, транспорте кислорода и углекислого газа.

4) Рецепторная : покровный эпителий отвечает за восприятие сигналов из внешней среды благодаря многочисленным чувствительные нервные окончаниям ( рецепторам) .

5) Регуляторная : ферменты и гормоны железистого эпителия регулируют работу всех систем организма, процессы пищеварения, рост, развитие. Например, секрет поджелудочной железы участвует в переваривании белков, жиров и углеводов в тонкой кишке, секреты эндокринных желез – гормоны – регулируют обмен веществ и процессы жизнедеятельности.

Согласно морфологическая классификации по отношению клеток к базальной мембране и их форме среди покровных эпителиев, расположенных на поверхности тела (кожи), а также на слизистых и серозных оболочках внутренних органов (ротовая полость, пищевод, желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, матка, мочеотводящие пути и др.) различают две основные группы эпителиев: однослойные и многослойные (рис. 3).

В однослойных эпителиях все клетки связаны с базальной мембраной, а в многослойных с ней непосредственно связан лишь один нижний слой клеток, а остальные вышележащие слои такой связи не имеют.

В соответствии с формой клеток, составляющих однослойный эпителий, последние подразделяются на плоские (сквамозные), кубические и призматические (столбчатые). В определении многослойных эпителиев учитывается лишь форма наружных слоев клеток. Например, эпителий роговицы – многослойный плоский, хотя нижние слои его состоят из клеток призматической и крылатой формы.

Рис. 3. Виды эпителиев. Морфологическая классификация покровного эпителия: А – однослойный плоский, Б – однослойный кубический, В – однослойный цилиндрический, Г – однослойный многорядный, Д – многослойный неороговевающий, Е – многослойный ороговевающий, Ж – многослойный переходный.

2.1. Однослойный эпителий может быть однорядным и многорядным. У однорядного эпителия все клетки имеют одинаковую форму – плоскую, кубическую или призматическую, их ядра лежат на одном уровне, т.е. в один ряд. У однослойного многорядного эпителия клетки различной формы и высоты, а ядра которых лежат на разных уровнях, т.е. в несколько рядов.

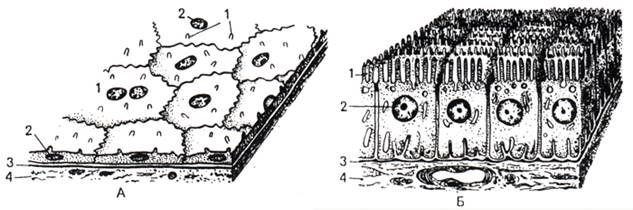

Однослойный плоский эпителий представлен в организме мезотелием и, по некоторым данным, эндотелием (рис. 4, А).

Мезотелий покрывает серозные оболочки (листки плевры, висцеральную и париетальную брюшину, околосердечную сумку и др.). Клетки мезотелия – мезотелиоциты плоские, имеют полигональную форму и неровные края. В той части, где в них располагается ядро, клетки более «толстые». Некоторые из них содержат не одно, а два или даже три ядра. На свободной поверхности клетки имеются микроворсинки. Через мезотелий происходят выделение и всасывание серозной жидкости. Благодаря его гладкой поверхности легко осуществляется скольжение внутренних органов. Мезотелий препятствует образованию соединительнотканных спаек между органами брюшной и грудной полостей, развитие которых возможно при нарушении его целостности.

Эндотелий выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, а также камеры сердца. Он представляет собой пласт плоских клеток – эндотелиоцитов, лежащих в один слой на базальной мембране. Эндотелиоциты отличаются относительной бедностью органелл и присутствием в цитоплазме пиноцитозных везикул.

Рис. 4. Строение однослойных эпителиев: А — плоский эпителий (мезотелий); Б — призматический каемчатый эпителий. 1 — микроворсинки (каемка); 2 — ядро эпителиоцита; 3 — базальная мембрана; 4 — соединительная ткань.

Эндотелий, располагаясь в сосудах на границе с лимфой, кровью, участвует в обмене веществ и газов (О 2 , СО2) между ними и другими тканями. При его повреждении возможны изменение кровотока в сосудах и образование в их просвете сгустков крови — тромбов.

Однослойный кубический эпителий выстилает часть почечных канальцев ( проксимальные и дистальные). Клетки проксимальных канальцев имеют щеточную каемку из большого числа микроворсинок. Эпителий почечных канальцев нефрона выполняет функцию обратного всасывания (реабсорбция) ряда веществ из первичной мочи в кровь межканальцевых сосудов.

Однослойный призматический эпителий характерен для среднего отдела пищеварительной системы: выстилает изнутри желудок, тонкую и толстую кишки, желчный пузырь, ряд протоков печени и поджелудочной железы. Эпителиальные клетки связаны между собой с помощью десмосом, щелевых коммуникационных соединений, по типу замка, плотных замыкающих соединений. Благодаря им в межклеточные щели эпителия не может проникнуть содержимое полости желудка, кишки и других полых органов.

В желудке в однослойном призматическом эпителии все клетки являются железистыми , продуцирующими слизь, которая защищает стенку желудка от грубого влияния комков пищи и переваривающего действия желудочного сока, имеющего кислую реакцию и ферменты, расщепляющие белки. Меньшая часть клеток эпителия – камбиальные эпителиоциты, способные делиться и дифференцироваться в железистые эпителиоциты. За счет них каждые 5 сут. происходит полное обновление эпителия желудка – его физиологическая регенерация.

Читайте также: Ткань для платьев прямого силуэта

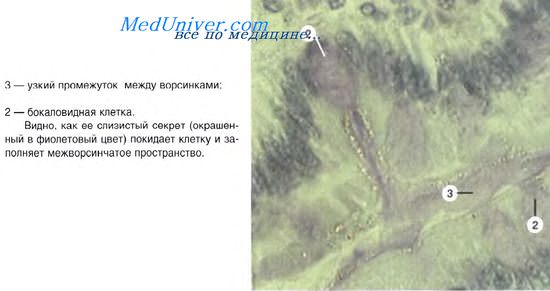

В тонкой кишке эпителий однослойный призматический каемчатый (рис. 4, Б) , активно участвующий в пищеварении, т.е. в расщеплении пищи до конечных продуктов и всасывании их в кровь и лимфу. Он покрывает в кишке поверхность ворсинок и образует стенку кишечных желез — крипт. Эпителий ворсинок в основном состоит из каемчатых эпителиоцитов с многочисленными микроворсинками, покрытыми гликокаликсом, среди которых располагаются бокаловидные клетки. Щеточная каемка с ферментами участвует в пристеночном или мембранном пищеварении.

В той части эпителия, который выстилает крипты кишки, различают бескаемчатые призматические эпителиоциты, бокаловидные клетки , а также эндокринные клетки и апикально-зернистые клетки Панета. Бескаемчатые эпителиоциты крипт являются камбиальными клетками кишечного эпителия, способными к пролиферации (размножению) и дифференцировке в каемчатые, бокаловидные и в клетки Пацета. Благодаря камбиальным клеткам каемчатые эпителиоциты ворсинок полностью обновляются (регенерируют) в течение 5-6 сут. Бокаловидные клетки выделяют слизь на поверхность эпителия. Слизь защищает его и подлежащие ткани от механических, химических и инфекционных воздействий, а также участвует в пристеночном пищеварении, т.е. в расщеплении белков, жиров и углеводов пищи с помощью адсорбированных в ней ферментов до промежуточных продуктов. Эндокринные (базально-зернистые) клетки нескольких видов секретируют в кровь гормоны, которые осуществляют местную регуляцию функции органов пищеварительного аппарата. Клетки Панета (апикально-зернистые) вырабатывают лизоцим — бактерицидное вещество.

Однослойный многорядный эпителий встречается в воздухоносных путях – выстилают носовую полость, трахею, бронхи; он еще реснитчатый.

В нем различают разные клетки: реснитчатые, вставочные, базальные и слизистые (бокаловидные) (рис. 5), а также эндокринные клетки.

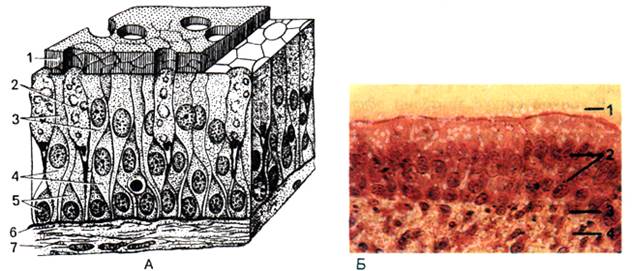

Рис. 5. Строение многорядного реснитчатого эпителия.

А — схема: I — мерцательные реснички; 2 — бокаловидные клетки; 3 — мерцательные клетки; 4 — вставочные клетки; 5 — базальные клетки; 6 — базальная мембрана; 7 — соединительная ткань. Б — микрофотография: 1 — реснички; 2 — ядра реснитчатых и вставочных эпителиоцитов; 3 — базальные эпителиоциты; 4 — соединительная ткань.

Реснитчатые (мерцательные) клетки высокие, призматической формы, с ресничками, они выталкивают частицы пыли и микробы в полость носа и затем во внешнюю среду. Бокаловидные клетки секретируют на поверхность эпителия слизь (муцины), которая защищает его от механических, инфекционных и других воздействий.

В эпителии также присутствует несколько видов эндокринных клеток, гормоны которых осуществляют местную регуляцию мышечной ткани воздухоносных путей.

Все эти виды клеток имеют разную форму и размеры, поэтому их ядра располагаются на разных уровнях эпителиального пласта.

2.2. Многослойный эпителий бывает ороговевающим, неороговевающим и переходным. Эпителий, в котором протекают процессы ороговения, связанные с дифференцировкой клеток верхних слоев в плоские роговые чешуйки, называют многослойным плоским ороговевающим. При отсутствии ороговения эпителий является многослойным плоским неороговевающим.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий покрывает снаружи роговицу глаза, выстилает полости рта и пищевода. В нем различают три слоя:

2) шиповатый (промежуточный),

Базальный слой со стволовыми клетками для регенерации. Шиповатый слой состоит из клеток неправильной многоугольной формы. В базальном и шиповатом слоях в эпителиоцитах хорошо развиты тонофибриллы (пучки тонофиламентов из белка кератина), а между эпителиоцитами – десмосомы и другие виды контактов. Верхние слои эпителия образованы плоскими клетками. Заканчивая свой жизненный цикл, последние отмирают и отпадают с поверхности эпителия.

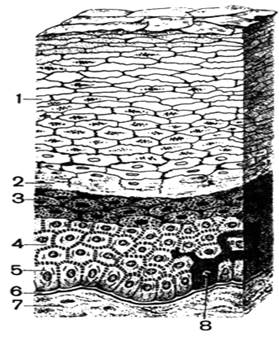

Многослойный плоский ороговевающий эпителий (рис. 6) покрывает поверхность кожи, образуя ее эпидермис, в котором происходит процесс ороговения (кератинизации), связанный с дифференцировкой эпителиальных клеток – кератиноцитов в роговые чешуйки наружного слоя эпидермиса. Дифференцировка кератиноцитов проявляется в их структурных изменениях в связи с синтезом и накоплением в цитоплазме специфических белков – ц итокератинов, филаггрина, кератолинина и др. В эпидермисе различают 5 слоев клеток:

Рис. 6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий: 1 — роговой слой;

2 — блестящий слой; 3 — зернистый слой; 4 — шиповатый слой; 5 — базальный слой; 6 — базальная мембрана; 7 — соединительная ткань; 8 — пигментоцит.

Последние три слоя особенно сильно выражены в коже ладоней и подошв.

Основную часть клеток в слоях эпидермиса составляют кератиноциты, которые по мере дифференцировки перемещаются из базального слоя в вышележащие слои. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе находятся другие диффероны клеток – меланоцитов (пигментные клетки), внутриэпидермальных макрофагов (клетки Лангерганса), лимфоцитов и, возможно, клеток Меркеля.

Базальный слой состоит из призматических по форме кератиноцитов, в цитоплазме которых синтезируется кератиновый белок, формирующий тонофиламенты. Здесь же находятся стволовые клетки дифферона кератиноцитов. Поэтому базальный слой называют ростковым, или зачатковым. Шиповатый слой образован кератиноцитами многоугольной формы, которые прочно связаны между собой многочисленными десмосомами. В месте десмосом на поверхности клеток имеются мельчайшие выросты – «шипики», направленные навстречу друг другу. В цитоплазме шиповатых кератиноцитов тонофиламенты образуют пучки – тонофибриллы и появляются кератиносомы – гранулы, содержащие липиды. Эти гранулы путем экзоцитоза выделяются в межклеточное пространство, где они образуют богатое липидами цементирующее кератиноциты вещество.

Помимо кератиноцитов, в базальном и шиповатом слоях присутствуют отростчатой формы меланоциты с гранулами черного пигмента – меланина, внутриэпидермалъные макрофаги (клетки Лангерганса ) и клетки Меркеля, имеющие мелкие гранулы и контактирующие с афферентными нервными волокнами. Меланоциты с помощью пигмента создают барьер, препятствующий проникновению в организм ультрафиолетовых лучей.

Клетки Лангерганса являются разновидностью макрофагов, участвуют в защитных иммунных реакциях и регулируют размножение (деление) кератиноцитов, образуя вместе с ними «пролиферативные единицы». Клетки Меркеля являются чувствительными (осязательными) и эндокринными (апудоцитами), влияющими на регенерацию эпидермиса.

Зернистый слой состоит из уплощенных кератиноцитов, в цитоплазме которых содержатся крупные базофильные гранулы, получившие название кератогиалиновых. Они включают промежуточные филаменты (кератин) и синтезируемый в кератиноцитах этого слоя белок – филаггрин, а также вещества, образующиеся в результате начинающегося здесь распада органелл и ядер под влиянием гидролитических ферментов. Кроме того, в зернистых кератиноцитах синтезируется еще один специфический белок – кератолинин, укрепляющий плазмолемму клеток.

Блестящий слой выявляется только в сильно ороговевающих участках эпидермиса (на ладонях и подошвах). Он образован плоскими кератиноцитами, с ядрами и органеллами. Под плазмолеммой располагается плотный слой из белка кератолинина, придающего ей прочность и защищающего от разрушительного действия гидролитических ферментов.

Роговой слой очень мощный в коже пальцев, ладоней, подошв и относительно тонкий в остальных участках кожи. Он состоит из плоских многоугольной формы кератиноцитов – роговых чешуек, имеющих толстую оболочку с кератолинином и заполненных кератиновыми фибриллами, упакованными в аморфном матриксе, состоящем из другого вида кератина. Между чешуйками находится цементирующее вещество – продукт кератиносом, богатый липидами (церамидами и др.) и поэтому обладающий гидроизолирующим свойством. Самые наружные роговые чешуйки утрачивают связь друг с другом и постоянно отпадают с поверхности эпителия. На смену им приходят новые из нижележащих слоев. Благодаря физиологической регенерации в эпидермисе полностью обновляется состав клеток через каждые 3-4 недели. К ератинизация (ороговение) в эпидермисе направлена на обеспечение коже устойчивости к механическим и химическим воздействиям, плохой теплопроводимости и непроницаемости для воды и многих водорастворимых ядовитых веществ.

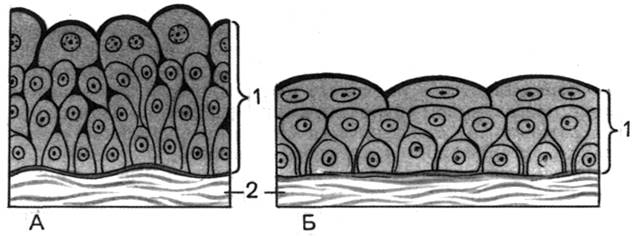

Многослойный переходный эпителий выстилает органы, подверженные сильному растяжению: мочевой пузырь, мочеточники, лоханок почек. При изменении объема органа толщина и строение эпителия также изменяются.

В нем различают 3 слоя клеток (рис. 7, А, Б):

Базалъный слой образован мелкими почти округлыми (темными) камбиальными клетками. В промежуточном слое располагаются клетки полигональной формы. Поверхностный слой состоит из очень крупных, нередко дв у- и трехъядерных клеток, имеющих куполообразную или уплощенную форму в зависимости от состояния стенки органа. При растяжении стенки вследствие заполнения органа мочой эпителий становится более тонким и его поверхностные клетки уплощаются. Во время сокращения стенки органа толщина эпителиального пласта резко возрастает. Между поверхностными клетками обнаружены плотные контакты, имеющие значение для предотвращения проникновения жидкости через стенку органа (например, мочевого пузыря).

Рис. 7. Строение переходного эпителия: А — при нерастянутой стенке органа; Б — при растянутой стенке органа; 1 — переходный эпителий; 2 — соединительная ткань.

Железистый эпителий состоит из железистых, или секреторных, клеток – гландулоцитов и базальной мембраны . Железистый эпителий образует большинство желез организма.

1) одноклеточные (бокаловидная железа);

2) многоклеточные (подавляющее большинство желез). По расположению клеток в эпителиальном пласте:

1) эндоэпителиальные (бокаловидная железа);

По строению железы и способу выведения из нее секрета :

1) экзокринные железы: имеют выводные протоки, через которые на поверхность тела или в полости внутренних органов выделяются пищеварительные соки с ферментами, пот, слезу, молоко, сальный секрет и др.;

2) эндокринные железы: не имеют выводных протоков и выд еляются гормоны в кровь или лимфу (рис. 8).

По способу выделения секрета из железистой клетки: